Xiaojing, Arab Pegon Ala Cina

Jika Islam Nusantara mempunyai Pegon dan Jawi, maka Islam Konghucu memiliki Xiaoerjin.

Novi Basuki

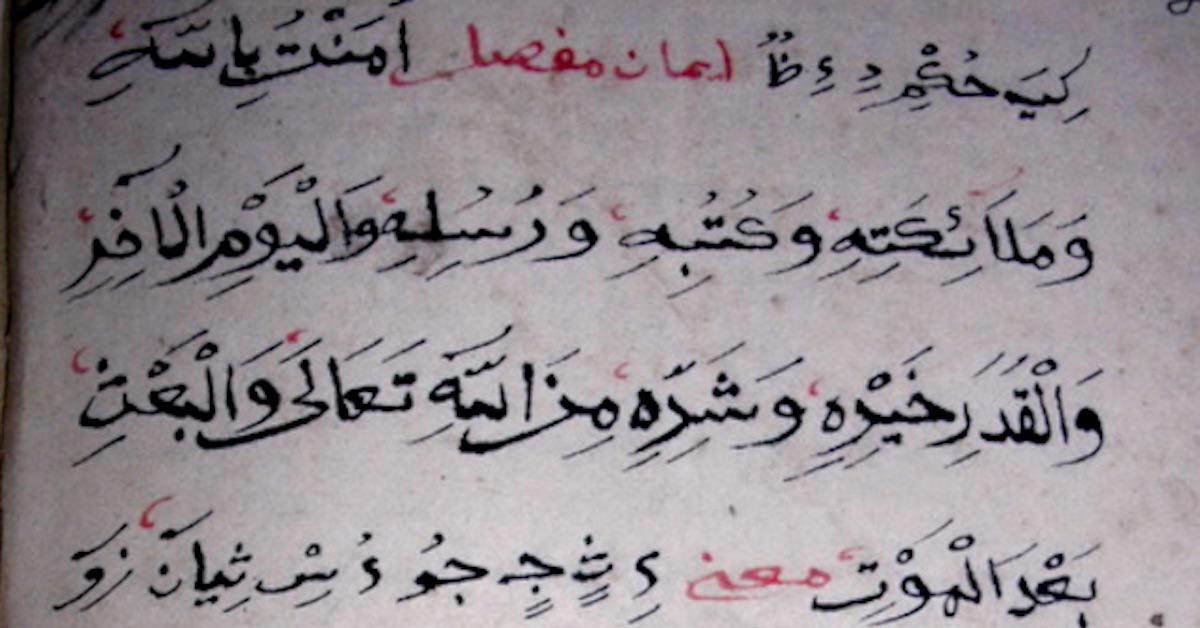

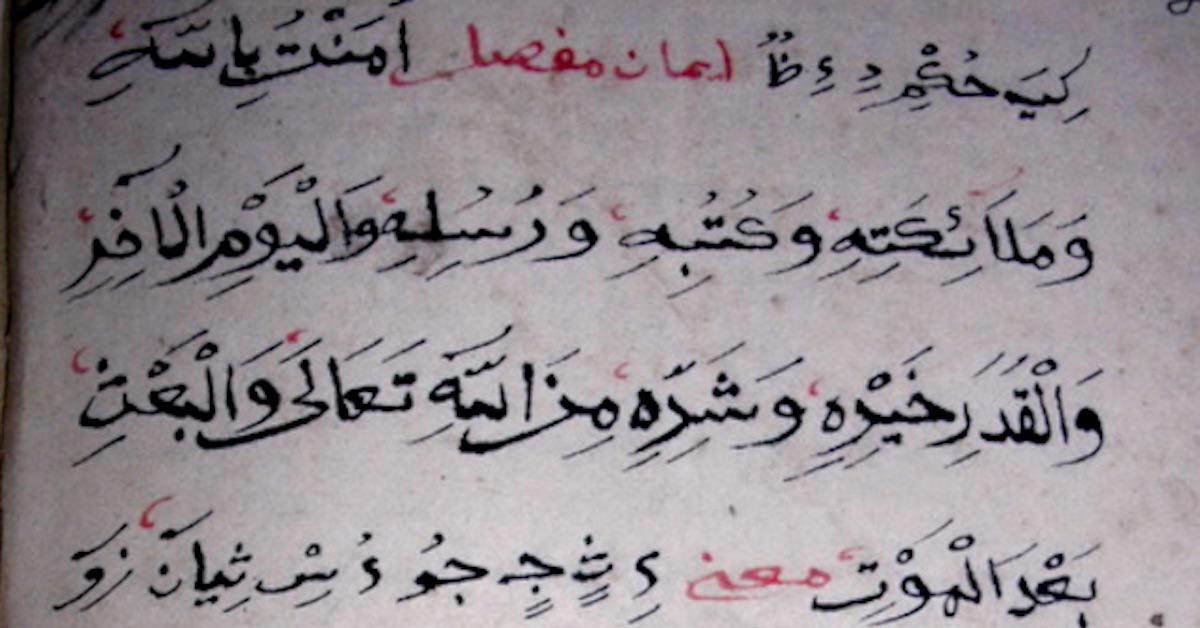

Kitab

berbahasa Arab tulisan tangan berisi pembahasan rukun iman yang di

bawahnya terdapat terjemahan bahasa Cina dengan aksara Xiaojing.

(blog.sina.com.cn/moosamamabin).

Kitab

berbahasa Arab tulisan tangan berisi pembahasan rukun iman yang di

bawahnya terdapat terjemahan bahasa Cina dengan aksara Xiaojing.

(blog.sina.com.cn/moosamamabin).

TIDAK hanya pokok pemikirannya yang seirama dengan Islam Nusantara, Islam Konghucu (Huiru)

sebagai terminologi khusus Islam berkarakteristik Cina juga mengantongi

kemiripan dalam hal aksara yang dipakai buat menyebarkan ajarannya.

Buktinya, jika Islam Nusantara mempunyai

Pegon dan Jawi, Islam Konghucu memiliki Xiaoerjin. Ya, ketiganya

sama-sama abjad Arab dan/atau Persia dengan tambahan huruf dan/atau

diakritik tertentu yang digunakan untuk menuliskan bahasa masyarakat

setempat. Xiaoerjin, dalam hal ini, dipakai sebagai media transliterasi

bahasa resmi Cina dan dialek-dialek yang dituturkan penganut-penganut

Islam di sana –suku Hui, terutama.

Selain harakat (fatḥah, kasrah, ḍammah, sukūn, dan tanwīn), Xiaoerjin atau dinamai juga Xiaojing, kata A. Ibrahim Chen Yuanlong dalam makalahnya yang dimuat Jurnal Etnologi Barat Laut (Xibei Minzu Yanjiu)

nomor 3 tahun 2018, mempunyai 43 huruf untuk merepresentasikan vokal

dan konsonan bahasa Cina. Di antara huruf-huruf itu, 28 abjab Arab dari ‘alifsampai ya’ terpakai semua. Sisanya, 4 huruf dipinjam dari abjad Persia (kâf, že, che, dan pe). Selebihnya yang 11 huruf, adalah bikinan muslim Cina sendiri dengan menambahkan satu sampai tiga titik di atas abjad Persia ‘ayn, vâv, kâf, ṣäd, re, tsâ, te, dâl, dan ḥe.

Secara harfiah, Xiaoerjin berarti “aksara

anak-anak”. Sedangkan Xiaojing bermakna “pencerna kitab”. Sesuai

artinya itu, asal muasal Xiaoerjin alias Xiaojing –selanjutnya akan saya

sebut Xiaojing– memang berhubungan erat dengan anak-anak didik yang

belajar mencerna kitab-kitab keislaman di madrasah-madrasah diniah (jingtang jiaoyu) pada akhir masa pemerintahan dinasti Ming di abad ke-16.

Kita tahu, dinasti Ming yang berdiri

sehabis menumbangkan kekuasaan kaum Mongol dinasti Yuan pada 1368,

segera memberlakukan kebijakan diskriminatif terhadap yang dianggap

bukan bangsa asli Cina. Orang-orang Islam asal Arab, Persia, dan Asia

Tengah yang pada era dinasti Yuan ditinggikan strata sosialnya dan

banyak menduduki jabatan penting di pemerintahan, terkena imbasnya

lantaran dipandang sebagai nonpribumi. Pemerintah tidak hanya

mempersulit mereka menikah dengan sesama bangsanya, melainkan juga

melarang penggunaan bahasanya untuk secepat mungkin mengasimilasikan

mereka meski secara paksa.

Akibatnya, di satu sisi, dibatasinya

orang-orang asing untuk kimpoi dengan sesama bangsanya, memungkinkan

Islam makin meluas ketersebarannya ke dalam masyarakat Cina. Sebab,

dalam Undang-Undang Ming Agung (Da Ming Lü), penguasa dinasti Ming memang “mengimbau [orang asing] untuk menikah dengan orang Cina” (ting yu Zhongguo ren wei hun yin).

Di sisi lain, pelarangan penggunaan bahasa Arab/Persia mengakibatkan

muslim hasil kimpoi campur yang kelak menjadi suku Hui yang sekarang

kita kenal itu, kehilangan kemampuan memahami bahasa nenek moyangnya.

Walhasil, bahasa Cina perlahan tapi pasti menggantikan kedudukan bahasa

Arab/Persia sebagai lingua francamereka.

Berangkat dari kekhawatiran akan kian

menurunnya pengetahuan muslim terhadap ilmu-ilmu keislaman, Hu Dengzhou

–saudagar kaya dari Weinan, Provinsi Shaanxi di Cina bagian barat laut

yang banyak penganut Islamnya– mendirikan madrasah diniah di rumahnya.

Para cendekiawan muslim di daerah lain pun terdorong untuk mendirikan

lembaga pendidikan serupa di masjid-masjid kampungnya.

Di luar Alquran dan hadis,

madrasah-madrasah diniah dimaksud juga mengajari santrinya ilmu-ilmu

seputar fikih, tauhid, filsafat, tafsir, dan lain-lain yang keseluruhan

bahan ajarnya berbahasa Arab dan Persia.

Namun, karena kemampuan santri madrasah

diniah Cina dalam memahami kitab-kitab berbahasa Arab dan Persia sangat

terbatas, bahasa Cina tak pelak dipilih sebagai bahasa pengantar selama

kegiatan belajar mengajar.

Nah, laiknya santri pondok pesantren kita

yang mencatat arti kitab kuning berbahasa Arab –yang maknanya

didiktekan kiai atau ustaznya ke dalam bahasa lokal– dengan Pegon atau

Jawi, santri madrasah diniah Cina juga mencatat arti kitab-kitab

berbahasa Arab dan Persia yang diterangkan gurunya dalam bahasa Cina

pakai Xiaojing tersebut.

Belum berhenti di situ, di samping

menggunakan bahasa Arab atau Persia, tak sedikit intelektual muslim Cina

yang belakangan mengarang atau menerjemahkan kitab keagamaan dengan

langsung memakai Xiaojing demi memudahkan pemahaman khalayak ramai.

Selepas dinasti Ming digulingkan dinasti

Qing, misalnya, seorang ulama asal Lingzhou (kini Kota Lingwu, Daerah

Otonom Suku Hui Ningxia), menyusun kitab yang terdiri dari bahasa Arab

dan Xiaojing berjudul Kaidānī. Kitab fikih ini kemudian dicetak di Tashkent, Kekaisaran Rusia (sekarang ibukota Uzbekistan), pada 1899.

Ada kemungkinan penyusun Kaidānī merupakan

pengikut Bai Yanhu, salah satu pemimpin pemberontakan muslim sepanjang

kepenguasaan Kaisar Tongzhi (1861–1875) yang setelah pemberontakannya

gagal, bersama loyalisnya lari ke wilayah Kekaisaran Rusia. Orang-orang

pelarian inilah yang menjadi cikal bakal suku Dungan yang saat ini

mendiami negara-negara bekas Uni Soviet semacam Kyrgyzstan, Kazakhstan,

Tajikistan, dan Uzbekistan. Mereka memang awalnya menulis dengan

Xiaojing sebelum berganti memakai Sirilik.

Tak lama berselang setelah dinasti Qing

kolaps dan Republik Cina (ROC) berdiri, Abdullah Sha Zhong dan Ibrahim

Ma Fulu menerbitkan Alquran 30 juz yang diterjemahkan mereka ke dalam

bahasa Cina dengan menggunakan Xiaojing. Terjemahan yang kesemuanya

ditulis tangan ini, berjumlah 750 halaman dan terdiri dari 6 jilid. Dua

orang ulama yang tinggal di Lanzhou, Provinsi Gansu, itu memulai

penerjemahannya pada bulan Ramadan 1909, lalu menyelesaikan dan

mempublikasikannya pada Jumat ketiga Ramadan 1912. Penempatan

terjemahannya mirip dengan pemaknaan kitab-kitab kuning dengan Pegon

atau Jawi: ditaruh di bawah tiap satu baris kalimat aslinya.

Alquran terjemahan yang kini disimpan di

Museum Prefektur Linxia tersebut, menurut Hu Long dalam tulisannya di

jurnal Muslim Cina (Zhongguo Musilin) nomor 3 tahun 2012, ialah “Alquran pertama di Cina yang diterjemahkan secara utuh dengan Xiaojing sejauh ini.”

Andai diterjemahkan langsung memakai

aksara Cina (dengan kata lain: bukan bahasa Cina yang ditulis pakai

Xiaojing), bisa saja terjemahan itu akan menjadi terjemahan Alquran 30

juz berbahasa dan beraksara Cina pertama di Cina. Untuk dimafhumi, orang

pertama yang berhasil menerjemahkan 30 juz Alquran memakai bahasa dan

aksara Cina sekaligus adalah nonmuslim bernama Ji Juemi yang logistiknya

disokong penuh oleh Silas Aaron Hardoon (1851–1931), taipan keturunan

Yahudi.

Sayang, tak seperti Pegon atau Jawi yang

tetap terawat di pondok pesantren, pengguna dan yang mengerti Xiaojing

terus berkurang meski madrasah diniah dan bahkan Institut Agama Islam (Yisilanjiao Jingxueyuan) –lembaga pendidikan tinggi modern keislaman milik pemerintah yang khusus mencetak ustaz– ada di mana-mana.

Penyebabnya, selain karena makin banyak

muslim yang menguasai aksara Cina yang kian simpel seiring

disederhanakannya penulisan bejibun huruf-huruf ruwet nan jelimet oleh

Partai Komunis Cina sejak 1956, Xiaojing sebenarnya memang tidak

sepenuhnya bisa dipakai untuk menuliskan pelafalan bahasa Cina.

Pasalnya, bahasa Cina adalah bahasa yang

bernada. Ada empat nada yang masing-masing berfungsi untuk membedakan

makna huruf yang pelafalannya sama. “Wen” yang dilafazkan dengan nada menurun, contohnya, berarti bertanya. Sementara “wen” yang dibaca dengan nada menurun lalu menaik bermakna mencium.

Dalam kondisi demikian, bagaimana caranya

memastikan kalimat homofon semisal “wo wen ni” adalah merujuk “aku

bertanya padamu” atau “aku menciummu” padahal dengan memakai Xiaojing,

ketiga kata itu sama-sama ditulis dengan wāwfatḥah plus ‘ayn sukūn untuk “wo” (aku), wāw ḍammah tanwīn untuk “wen” (bertanya atau mencium), dan nūn kasrah untuk “ni” (kamu)? Salah-salah bisa berabe jadinya.

Walau begitu, tak patut dipungkiri,

Xiaojing telah menambah khazanah keislaman dunia. Dan, pada masanya, ia

telah memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi masyarakat Cina untuk

mengenal Islam lebih dalam.

Penulis adalah kontributor Historia di Cina, sedang studi doktoral di Sun Yat-sen University, Cina.

Tak lama berselang setelah dinasti Qing kolaps dan Republik Cina

(ROC) berdiri, Abdullah Sha Zhong dan Ibrahim Ma Fulu menerbitkan

Alquran 30 juz yang diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Cina dengan

menggunakan Xiaojing. Terjemahan yang kesemuanya ditulis tangan ini,

berjumlah 750 halaman dan terdiri dari 6 jilid. Dua orang ulama yang

tinggal di Lanzhou, Provinsi Gansu, itu memulai penerjemahannya pada

bulan Ramadan 1909, lalu menyelesaikan dan mempublikasikannya pada Jumat

ketiga Ramadan 1912. Penempatan terjemahannya mirip dengan pemaknaan

kitab-kitab kuning dengan Pegon atau Jawi: ditaruh di bawah tiap satu

baris kalimat aslinya.

Alquran terjemahan yang kini disimpan di Museum Prefektur Linxia

tersebut, menurut Hu Long dalam tulisannya di jurnal Muslim Cina

(Zhongguo Musilin) nomor 3 tahun 2012, ialah “Alquran pertama di Cina

yang diterjemahkan secara utuh dengan Xiaojing sejauh ini.”

Andai diterjemahkan langsung memakai aksara Cina (dengan kata lain:

bukan bahasa Cina yang ditulis pakai Xiaojing), bisa saja terjemahan itu

akan menjadi terjemahan Alquran 30 juz berbahasa dan beraksara Cina

pertama di Cina. Untuk dimafhumi, orang pertama yang berhasil

menerjemahkan 30 juz Alquran memakai bahasa dan aksara Cina sekaligus

adalah nonmuslim bernama Ji Juemi yang logistiknya disokong penuh oleh

Silas Aaron Hardoon (1851–1931), taipan keturunan Yahudi.